La vacunación anti COVID19 puede producir miocarditis mortales. Así lo reporta el fabricante en el prospecto publicado por nuestro Ministerio de Salud Pública. Ver página 4 aquí donde dice:

«Miocarditis y pericarditis:

Existe un mayor riesgo de miocarditis y pericarditis tras la vacunación con Comirnaty… Los datos disponibles indican que la mayoría de los casos se recuperan. Algunos casos requirieron soporte de cuidados intensivos y se han observado casos mortales.«

Todas las entradas de: admin

Más seguro en silla que con vacuna

En setiembre de 2019, previo a la pandemia por COVID-19, el Harefuah Medical Journal de la Israel Medicine Association publicó una reseña favorable de un libro sobre los mitos acerca de las vacunas. Los autores de la reseña eran los criminólogos Natti Ronel y Eti Elisha. Los autores del libro permanecen en el anonimato. Se ven obligados a ocultarse para evitar los ataques ad hominem, método muy eficaz para desacreditar a quienes se atreven a cuestionarlas. Ahora bien, ¿cómo se puede determinar si el libro es un esfuerzo serio de científicos reputados? La respuesta es muy sencilla: comprobar las referencias del texto y los razonamientos realizados con ellas. En este caso, las fuentes de información son exclusivamente los fabricantes de vacunas, los reguladores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicaciones acreditadas en revistas especializadas.

Originalmente escrito en hebreo y luego traducido al inglés, el texto se complementa con un archivo digital que reúne las 1200 referencias que sustentan con rigor la investigación y disponible en un enlace público para facilitar el acceso directo a todas ellas. Cada capítulo del libro presenta una introducción, un desarrollo y un resumen, que lo hacen muy fácil de seguir.

En 2022, la organización Children’s Health Defense posteó una nota sobre el libro. Recientemente, la Dra. Teresa Forcades hizo una presentación sobre él. Y a continuación, luego de una detenida lectura, destacamos varios conceptos desarrollados en el texto de casi quinientas páginas.

Tortugas hasta el fondo

“Turtles all the way down: Vaccine Science and Myth” es el título del libro en su versión en inglés, lo que podemos traducir como “Tortugas hasta el fondo: ciencia de las vacunas y mito” con una ilustración de su portada bien gráfica. Refiere a la anécdota según la cual una anciana, tras escuchar la explicación de un astrónomo sobre la Tierra y su lugar en el sistema solar, lo corrige y le explica que la Tierra está sostenida por cuatro elefantes muy grandes parados sobre el caparazón de una tortuga. Al preguntar el astrónomo “Pero, ¿qué sustenta la tortuga?”, la mujer responde con seguridad “¡Una tortuga aún más grande! Ya ves, ¡son tortugas hasta abajo del todo!” Y esta historia muestra cómo un mito puede sustituir con otra lógica a la de la explicación científica.

En el libro se describen las pruebas realizadas a las vacunas y en particular se investigan los placebos utilizados en los ensayos clínicos. Explica que todas y cada una de las vacunas pediátricas fueron testeadas en ensayos clínicos frente a otra vacuna con una tasa similar de efectos secundarios. A veces se utilizó la vacuna en uso porque «Cuando se prueba una vacuna de nueva generación, no es ético no administrar la vacuna actual al grupo de control«. Si no existía una generación anterior de la misma vacuna, se utilizó otra vacuna cualquiera o una combinación de varias. A veces se usó como placebo la vacuna sin el antígeno, es decir, sólo sus excipientes. Pero siempre con placebo no inerte. Ninguna fue probada contra un verdadero placebo, un compuesto neutro sin efectos secundarios significativos porque «No es ético no administrar otra vacuna al grupo de control«.

Los diseñadores de los ensayos clínicos utilizan esta técnica para encubrir la alta tasa de eventos adversos que se esperan con cada nueva vacuna. Por tanto, la nueva vacuna se declara “segura” y sus efectos secundarios “normales”, ya que no superan sustancialmente los de la otra vacuna usada como placebo. Cuando se prueba la seguridad de cada nueva vacuna infantil frente a otra vacuna, que a su vez fue probada frente a otra vacuna, que a su vez fue probada frente a otra vacuna, son tortugas hasta el final.

El uso de esta metodología intencionalmente defectuosa significa que todas las vacunas recibieron la aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) y la European Medicine Agency (EMA) sin una verdadera medición de la magnitud real de sus eventos adversos. En su afán por ocultar la verdadera tasa de eventos adversos de las vacunas, los fabricantes recurren a una metodología de ensayo que viola el código de ética de la investigación médica (la Declaración de Helsinki). Todo ha sido llevado a cabo por profesionales médicos pagados por los fabricantes de vacunas y aprobado por las agencias reguladoras de Estados Unidos y Europa.

Vacuna por vacuna se detalla en la siguiente tabla la información disponible sobre los ensayos a los que fueron sometidas, y en particular, el placebo utilizado en los grupos de control de acuerdo a las normas de los Centers for Desease Control (CDC).

Sistemas de reporte de los efectos adversos

El libro aborda los sistemas de registro de efectos adversos. Debido a un importante subregistro, estos sistemas no pueden cumplir con su misión formal de seguimiento poscomercialización de la seguridad de las vacunas. No pueden medir ni proporcionar información significativa sobre el verdadero alcance de los efectos secundarios de cualquier vacuna. Y los reguladores, plenamente conscientes de las graves limitaciones de los sistemas de información, financian y publican estadísticas y estudios de seguridad basados en datos deficientes para reforzar en el público una falsa percepción de la seguridad de las vacunas. E ignoran iniciativas destinadas a mejorar la precisión y la integridad de los informes, como sería, en primer lugar, el considerar como acto médico a la vacunación para evitar la automedicación con vacunas por la población que acude a los vacunatorios. Y en segundo lugar, su registro en la historia clínica como mandata la ley para todos los actos médicos, en lugar de un registro independiente, lo cual conspira contra la transparencia de la información y favorece el negacionismo de los efectos adversos.

Experimentación vs especulación (alias estimación)

La epidemiología es una rama de la ciencia médica que estudia las enfermedades a nivel poblacional más que a nivel individual. Los epidemiólogos dependen de la recopilación de datos y su procesamiento mediante software de análisis estadístico. No trabajan con pacientes sino con computadoras. Si bien la epidemiología puede demostrar una correlación estadística, no puede proporcionar información sobre el mecanismo fisiológico por el cual A causa B (vínculo causal). La forma en que una vacuna afecta al individuo es dominio de las ciencias biológicas. La epidemiología no puede predecir si un individuo en particular contraerá una determinada enfermedad, ni puede probar que un factor en particular fue o no la causa de la enfermedad de ese individuo. Como sólo se ocupa de correlaciones estadísticas, no puede refutar los resultados de estudios fisiológicos. La investigación epidemiológica y la fisiológica se complementan entre sí. Cada una tiene sus propias ventajas, desventajas y usos.

Las autoridades sanitarias de todo el mundo explotan el mito de “la ciencia de las vacunas” para inducir a recibirlas como agua bendita funcional al dogma de que “salvan vidas”. Pero la investigación objetiva y el análisis crítico de las fuentes oficiales permiten concluir que lejos de garantizar lo que prometen, encubren severos fallos (por no decir fraude) e inducen engañosamente a tomar decisiones con consecuencias irreversibles.

El retroceso de las enfermedades transmisibles

La mayoría de las enfermedades transmisibles comenzaron a retroceder previo a la introducción de la vacuna correspondiente. Existe consenso académico en cuanto a que las mejoras en el saneamiento, agua corriente, higiene, nivel de vida y nutrición, impulsaron ese retroceso. Un factor que contribuyó a mejorar la limpieza de las zonas urbanas fue la desaparición gradual de los caballos de las ciudades. En el siglo XIX, los caballos eran el principal medio de transporte y sus excrementos constituían un grave problema de salud porque proporcionan un sustrato fértil para el crecimiento de la bacteria del tétanos.

La historia del tifus ejemplifica el papel que jugó la higiene personal en la reducción de la morbilidad. El tifus, una enfermedad altamente contagiosa y mortal, ha estado históricamente vinculada a la pobreza y las condiciones insalubres. Brotaba en las prisiones, en los ejércitos durante la guerra, durante períodos de hambruna y sequía, etc.

La peste negra que diezmó a Europa en el medioevo, desapareció sin vacuna alguna.

El misterio de la polio

El libro dedica un capítulo entero a la polio, al desarrollo de las dos vacunas (la inyectable de Salk y la oral de Sabin) y a su impacto en el mundo entero.

Según el relato oficial, la polio es causada por el poliovirus, perteneciente a la familia de los enterovirus. El poliovirus ingresa por la boca y llega al intestino. A veces pasa al torrente sanguíneo y, en algunos casos, alcanza el sistema nervioso central, produciendo la parálisis flácida aguda (PFA). Escasas veces los músculos del sistema respiratorio también resultan dañados y el paciente puede morir por asfixia. No todas las personas infectadas con poliovirus sufren parálisis. La mayoría ni siquiera enferma, mientras que otros pueden contraer una enfermedad parecida a la gripe. Sólo unas pocas infecciones resultan en parálisis y algunas de ellas se recuperan espontáneamente. El virus se excreta en las heces después del contagio y por tanto su transmisión es fecal-oral. El poliovirus afecta sólo a la especie humana, único huésped natural, desde hace miles de años.

Sin embargo décadas de investigaciones no lograron respuestas sólidas a preguntas básicas, como por ejemplo: ¿por qué no es posible infectar a los animales de laboratorio por vía oral, la misma a través de la cual supuestamente se infectan los humanos?

Si bien la polio casi desapareció del planeta, la PFA aumentó considerablemente con la aplicación masiva de las vacunas antipoliomielíticas. ¿Cambio de nombre para una enfermedad?

Hay una hipótesis diferente sobre la causa de los efectos neurológicos atribuidos a la polio: la exposición a pesticidas. Mientras los niños de las áreas rurales eran diagnosticados con polio los animales domésticos también eran afectados por la misma parálisis, a pesar de que el humano es el único huésped del poliovirus. Los pesticidas explican los brotes que ocurrían durante las cosechas del verano. Las aplicaciones de DDT (plaguicida usado para combatir el mosquito que transmite la malaria) coincide con los brotes de la polio.

El último caso de polio registrado en Uruguay fue en 1981. La vacuna se impuso obligatoria en 1982. De modo que es falso atribuir a la vacunación obligatoria su erradicación del país.

Las vacunas disponibles en Uruguay

La información que brinda nuestro Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre las vacunas está publicada en su sitio web y consta únicamente de los prospectos provistos por los fabricantes. Falta información sobre los ensayos a los que fueron sometidas.

Como informáramos en una publicación anterior, la mayoría de las vacunas distribuidas por nuestro MSP ni siquiera están registradas en los reguladores internacionales como la FDA y la EMA. Por lo tanto son aún más inciertas sus condiciones de seguridad y eficacia, en base a las cuales habrían sido habilitadas. Y hemos detectado que los prospectos provistos por el MSP para las mismas marcas de vacunas disponibles en Europa o Estados Unidos, contienen menos información que los divulgados por la FDA y la EMA.

“Si se testeara la seguridad de las sillas infantiles para auto de la misma manera que las vacunas pediátricas, y si los niños resultaran heridos o murieran a causa de una silla para auto sin razón aparente, los padres seguramente pensarían dos veces antes de poner a sus hijos en ellas.”

Ahora es oficial

Las vacunas anticovid pueden producir la muerte, tanto de adultos como de menores.

A comienzo de este mes de febrero, se empezó a vacunar contra Covid19 con la vacuna Comirnaty de Pfizer según informa el MSP.

Al pie de esa publicación, el MSP pone a disposición los prospectos del fabricante Pfizer, en sus presentaciones para adultos y pediátrica. En ambos se advierte que la MUERTE es uno de los riesgos.

Ver página 17 en la presentación para adultos.

Ver pagina 19 en la presentación pediátrica.

La información del fabricante es consistente con los datos sobre el exceso de muertes y otros efectos adversos graves reportados en Uruguay desde el comienzo de la vacunación en 2021.

ALERTA: componentes no declarados en los medicamentos

Investigando las anestesias odontológicas, nos encontramos con un detalle por demás sorprendente. En la ficha técnica publicada en España de una de ellas, Mepivacaína, se advierte lo siguiente en el último párrafo del apartado 2:

«Uso en deportistas:

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede producir un resultado analítico de control de dopaje como positivo«

Se puede suponer que algún deportista habría sido cuestionado o hasta sancionado y, acciones legales mediante, el laboratorio agregó ese descargo para que su medicamento no integrara la lista negra del mundo deportivo que promueve el juego limpio sin drogas. A partir de esto, investigando, encontramos otros dos medicamentos con la misma advertencia: Olmesartán y Efedrina. Notar que el formato de todas las fichas técnicas publicadas en ese sitio de referencia de España sigue un estándar que permite compararlas. Lo mismo sucede con las fichas técnicas publicadas por la Food and Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos y la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por su sigla en inglés).

La advertencia críptica sobre un componente comprometedor para un deportista, nos llevó a pensar que debería estar publicada la lista de referencia de las sustancias cuyo uso no está permitido en el deporte y para conocimiento de todos. Decidimos buscarla para verificar si alguno de los componentes de los tres productos, estaban en ella. La encontramos disponible en la World Anti-doping Agency (WADA) y ya está actualizada desde el 1/1/2024. Verificamos los componentes de los tres productos y comprobamos que los de Mepivacacìna y Olmesartán no están en dicha lista. Resulta entonces que la advertencia en sus fichas técnicas referiría a un componente no declarado.

Pero entonces:

1) ¿Y si otras personas reciben estos mismos medicamentos pero en lugar de ser sancionados deportivamente sufren daños en la salud por interacción con tratamientos en curso?

2) ¿O una reacción alérgica a ese componente?

3) ¿Y qué ocurre con todos los demás medicamentos que no tienen componentes antideportivos, pero también podrían tener componentes no declarados?

4) ¿Por qué es más importante el honor y la reputación de los deportistas que la salud de las personas?

La pregunta que se nos ocurre es cuál sustancia será la presente aunque no declarada en Mepivacaína y Olmesartán así como en el resto de los medicamentos en lo que esto ocurra. Porque esta lista de sólo tres medicamentos que hacen la advertencia es para que los deportistas sean responsables y concientes de lo que consumen y puedan evitar o justificar su consumo si tuvieran la necesidad médica de hacerlo, para que no se les sancione.

Pareciera pues, que los medicamentos en general pueden tener componentes no declarados, lo que supone una gran irregularidad, por lo menos.

Desconocemos la situación de los medicamentos en Uruguay, porque a diferencia de las agencias europea y estadounidense, los prospectos de los medicamentos no siguen un estándar nacional, así como tampoco los de las vacunas, como se puede apreciar en el sitio web del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Llegado a este punto, aparecen como más relevantes que nunca las declaraciones del Dr. Juan Gil el 31/7/2021 en el programa Buen Día de Canal 4. Allí, hablando en primera persona del plural, reconocía tener conocimiento de un componente excipiente no declarado en las vacunas antíCOVID-19 que produciría efecto de imantización aunque podrían ser muchos más que explicarían el exceso de muertes así como los efectos adversos en nuestra población. Ver video.

Y es de recibo la comparación con la gente común, que no es deportista de élite, y que puede llegar a consumir medicamentos con componentes no declarados, en cuyo caso la sanción involuntaria sería tener una reacción adversa desde la más leve hasta la que podría costarle la vida y no solo el honor y la reputación. En este caso, ¿cuál sería la responsabilidad del organismo de control de medicamentos, en este caso, el MSP?

En nuestro país, el MSP es responsable de la farmacovigilancia de productos y servicios bajo su órbita. Realiza el seguimiento de las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, productos biológicos como vacunas, plantas medicinales; así como también errores de medicación, etc. Por ello, es importante recordar que cualquier evento no esperado en el consumo de cualquiera de estos medicamentos o aplicaciones debe ser reportado en la Unidad de Farmacovigilancia. Y hacerlo, contribuye a corregir estos usos y evitar episodios similares en otras personas.

Pero previo a la farmacovigilancia el MSP debería cumplir la ley 9202 art.2 inciso 5 que lo obliga a controlar la producción de vacunas y sueros, para detectar partidas no conformes con los requisitos de adquisición que puedan producir efectos no esperados en la población.

El turbio negocio de la $angre humana

El 7 de marzo de 2022 nos había impactado una noticia inquietante: ¡Uruguay exportaba sangre humana! Iniciamos una ardua investigación que presentó escollos sorprendentes que ya hemos relatado exhaustivamente en informes anteriores. Y aún dos años después, seguimos en la pista de la exportación de la sangre humana uruguaya. Y no es por morbosos ni conspiranoicos, sino porque está reportado en la web del Banco Mundial la ubicación de Uruguay en la mitad del ranking 2022 de 77 países exportadores de sangre humana y animal (ver).

En nuestro país, la ley 18307 en 2008 declaró de interés nacional la extracción de sangre humana para fines terapéuticos. Además, prohibió su comercialización con fines de lucro así como también la de los derivados producto de su industrialización. Por esta razón era imperioso averiguar cómo un producto que no se puede comercializar con fines de lucro, llega a ser exportado. Por otra parte, son notorias las campañas para convocar a donar sangre en nuestro país. Últimamente, nada menos que la Universidad de la República ha innovado su estrategia facilitando la concurrencia nocturna a su banco de sangre (ver).

A partir de lo anterior, un pedido de acceso a la información pública de la Aduana que derivó en un juicio, permitió obtener parte de la información solicitada y conocer el sistema en línea LUCIA que provee ese organismo, sitio en el que se puede obtener los datos de cada movimiento aduanero, ya sea de exportación como de importación. Un pedido posterior permitió obtener más datos, a partir de los cuales presentamos el siguiente informe, escueto, pero bien documentado. Para acceder a los detalles de cada transacción, hacer clic en el enlace al Documento Único Aduanero (DUA) correspondiente:

| Código | Descripción | Exportador (Uruguay XXI) | Destino | USD | DUA | Fecha |

| 30021038 | Anticuerpo humano de afinidad específica con el antígeno CD20 | Roche International LTD | Paraguay | 28.815 | 11999 | 08/01/2016 |

| 30021038 | Paraguay | 72.335 | 152553 | 14/01/2016 | ||

| 30021038 | Bolivia | 302.000 | 130612 | 01/02/2016 | ||

| 30021038 | Paraguay | 353.140 | 593479 | 12/02/2016 | ||

| 30021038 | Paraguay | 137.500 | 528823 | 11/03/2016 | ||

| 30021038 | Bolivia | 242.130 | 274021 | 16/03/2016 | ||

| 30021038 | Bolivia | 161.750 | 689656 | 21/04/2016 | ||

| 30021038 | Paraguay | 146.015 | 912781 | 11/05/2016 | ||

| 30021038 | Paraguay | 37.625 | 448478 | 03/06/2016 | ||

| 30021038 | Bolivia | 59.400 | 372442 | 10/06/2016 | ||

| 30021038 | Bolivia | 296.600 | 56807 | 15/07/2016 | ||

| 30021038 | Paraguay | 25.000 | 864055 | 22/07/2016 | ||

| 30021038 | Bolivia | 155.950 | 815263 | 30/08/2016 | ||

| 30021038 | Paraguay | 3.135 | 486272 | 09/09/2016 | ||

| 30021038 | Paraguay | 97.971 | 655567 | 16/09/2016 | ||

| 30021038 | Paraguay | 91.840 | 519174 | 07/10/2016 | ||

| 30021038 | Paraguay | 1.000 | 180858 | 18/11/2016 | ||

| 30021038 | Paraguay | 186.057 | 404925 | 09/12/2016 | ||

| 30021038 | Paraguay | 368.880 | 802116 | 16/12/2016 | ||

| 30021038 | Bolivia | 17.500 | 52805 | 28/12/2016 | ||

| 30021229 | «los demás» | Inmuebles del Sur SA | Argentina | 197.010 | 348401 | 10/01/2022 |

| 30021229 | Argentina | 12.160 | 952941 | 28/06/2019 | ||

| 30021229 | Argentina | 36.144 | 882386 | 04/09/2020 | ||

| 30021229 | Argentina | 36.000 | 457716 | 09/08/2021 | ||

| 30021229 | Argentina | 561 | 747271 | 18/10/2021 | ||

| 30021236 | Seroalbúmina humana | Blaufarma | Paraguay | 4.540 | 322593 | 28/09/2023 |

| 30021236 | Paraguay | 540 | 412497 | 11/09/2020 | ||

| 30021236 | Paraguay | 270 | 108457 | 11/05/2020 | ||

| 30021236 | Laboratorio Libra SA | Paraguay | 5.276 | 896751 | 23/10/2018 | |

| 30021236 | Z.F.Montevideo | 15.120 | 521149 | 09/09/2020 | ||

| 30029092 | Para sanidad humana | Universidad Católica del Uruguay | USA | 260 | 974278 | 05/08/2021 |

| 30029000 | «los demás» | Hospital Británico | USA | 10 | 804898 | 17/05/2022 |

| 30029010 | «los demás» | DIGESA – MSP | México | 42 | 436981 | 11/09/2019 |

Tomando como referencia la nomenclatura disponible en nuestro Ministerio de Economía y Finanzas y otras, del análisis de esa tabla surgen preguntas obvias:

- ¿Cuál es el origen de la materia prima que Roche International LTD usó para producir el anticuerpo humano que exportó y le permitió obtener casi USD 3.000.000?

- ¿Por qué una empresa de bienes raíces o inmobiliaria (Inmuebles del SUR) ha exportado hemoderivados (de sangre humana o animal) por más de USD 280.000?

- ¿Cuál es el origen de la materia prima que Blaufarma y Laboratorio Libra SA usaron para producir y exportar seroalbúmina humana por más de USD 5.000 y USD 20.000 respectivamente?

- ¿Qué exportó la Universidad Católica del Uruguay a Estados Unidos y cómo obtuvo la materia prima para producirlo?

- Ídem Hospital Británico: ¿qué exportó y cómo obtuvo la materia prima para producirlo?

- ¿Por qué la DIGESA – MSP exportó a México si el Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene sólo un convenio de intercambio con la Universidad de Córdoba en Argentina, como se nos ha informado por el expediente 12/001/1/2365/2022?

- ¿Cuánto recauda el Estado uruguayo por la exportación de sangre humana?

Recordemos que la sangre tiene una vida útil de 42 días, a menos que se industrialice para obtener hemoderivados, los cuales presentan mayor vida útil (hasta 3 años). En Uruguay, algunos hemocentros recolectan sangre sólo mediante agenda porque se limitan a obtener la cantidad que necesitan cubrir diariamente. De esa forma, aseguran el stock para la demanda inmediata y minimizan el descarte. Pero otros hemocentros hacen campañas para concentrar donantes en un día, sangre que – obviamente – no será usada en su estado natural por las grandes cantidades obtenidas.

Este 2024 comenzó con el anuncio del Hemocentro Regional de Maldonado (HRM), dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y patrocinado por la Fundación Hemovida del festejo de sus quince años de funcionamiento (ver). Este hemocentro colecta supuestamente el 30% de la sangre en Uruguay, cifra que resulta algo elevada. Y esto, probablemente es el resultado de que Maldonado recorre el país con su «hemobus», el cual expide certificados validados por varias intendencias del interior para otorgar la licencia de conducir sin costo a los ciudadanos que sangre en esa circunstancia, esto es, pagando con su sangre por el equivalente al trámite, lo cual viola la ley 18307 que prohíbe la venta de sangre con fines de lucro. En el mencionado evento se recaudaron fondos para ampliar el hemocentro y para el nuevo emprendimiento que se le anexaría: el primer banco de leche materna regional.

También sigue vigente la exigencia de donantes de sangre como condición para recibir asistencia pública o privada en Uruguay, la que también es flagrantemente ilegal, pero fructífera. Por ejemplo, previo a una cirugía cardíaca se exigen ocho donantes y previo a un parto se exigen dos. En estos casos, la inmensa mayoría de las veces el paciente no recibe ni una sola gota de la sangre de la que debió aportar. Entonces, ¿qué destino tienen estas «donaciones» exigidas ilegalmente?

Parece obvio que la sangre constituye un gran negocio a escala mundial, y Uruguay es funcional a él. En este caso, está camuflado por las campañas que invocan la solidaridad y el altruismo de las personas que creen ayudar a compatriotas que la necesitan. Pero la realidad es que, aparentemente, los ciudadanos donan para que algunas empresas y el propio Estado lucren con la exportación de los subproductos obtenidos de ella sin costo alguno por su obtención. Uruguay, entonces, funciona como una especie de gran corral de humanos donde extraer la sangre necesaria para este fin espurio. Ya va siendo hora que este negocio sea explicado, si es que tiene alguna explicación aceptable, tanto legal como éticamente, o que termine sin más, operando la Justicia sobre las responsabilidades que corresponda penar.

Y mientras estábamos terminando de preparar este informe, seguíamos haciendo interminables gestiones ante el Sistema Nacional de Sangre (SNS) para obtener completo el informe 2022 de actividad de los servicios de hemoterapia del país, con el fin de sumar a los que ya tenemos planillados desde 2010 a 2021. Aún no hemos logrado esa información. ¿Por qué el Banco Mundial ya tiene todos los datos al 2022 y el SNS se niega a brindarlos?

Luego de obtener la certificación UNIT-ISO 9001-2008 y recertificaciones posteriores, el HRM obtuvo el Oro en el Premio Compromiso con la Gestión Pública de 2019. Las certificaciones son requeridas para acceder a los mercados internacionales, porque garantizan el apego a estándares. Carecen de sentido en la interna de un país que tiene regulado el intercambio de sangre por una normativa estricta que no exige tal requisito.

Entonces un importante incendio tuvo lugar recientemente en la sede principal del SNS. El director del HRM Dr. Jorge Curbelo anunciaba a la prensa: “Pasamos a ser el centro de ASSE suplantando ese trabajo del SNS”. Es decir que el único hemocentro del país certificado para operar en mercados internacionales se hizo del control de todo el SNS lo que por un lado parece razonable, pero por otro –habida cuenta de las observaciones anteriores–, puede ser preocupante.

¿Podremos obtener ahora el informe completo 2022 y solicitar el de 2023, que ya debería estar cerrado? ¿O el incendio justificará un nuevo impedimento?

Censo 2023

Este 2023 tocó cumplir con un nuevo censo poblacional. Fue novedosa la posibilidad de autocensarse vía web.

Desde el comienzo de su amplia difusión para convocar a los ciudadanos, los medios se turnaban para informar sobre la obligatoriedad de censarse y amedrentar con que quien no lo hiciera, iba a ser multado «desde un mínimo de 20 UR a un máximo de 50 UR» y anotado en el registro de infractores con que contaría el INE. Hoy, la UR vale $1.634.

La nota de visita no advertía nada de eso.

El director del INE, Diego Aboal, había informado que no se iban a aplicar multas (ver nota de prensa)

Terminado el censo, procesados sus datos e informados los primeros resultados, el INE confirmó la no aplicación de multas. Ver la respuesta de Aboal.

Una vez más, los medios hegemónicos quedan en evidencia de ser los que viralizan FAKE NEWS, siempre funcionales al poder de turno.

Educación, educación y más educación

Artículo 1º. (De la educación como derecho humano fundamental).- Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.»

Un derecho humano es intrínseco a la persona, innegociable y por lo tanto no se puede condicionar. Un derecho humano fundamental obliga al estado a garantizar su goce y efectivo ejercicio.

Los centros educativos no están habilitados a exigir condiciones que ni esta ley impone, como las vacunas y el carné de salud. Cualquier disposición de rango inferior a esta ley que sea contraria a lo establecido en ella, es inaplicable porque vulnera este derecho humano fundamental.

¿Son obligatorias las vacunas?

Para contestar esa pregunta, hay que identificar el contexto en el que se nos presenta la situación. Son posibles dos: el asistencial y otro en el que surgen como supuesto requisito de un trámite.

En el ámbito asistencial, la normativa a invocar es la que refiere a los derechos del paciente. Buscar en la web del prestador de salud la Cartilla de derechos y DEBERES del afiliado. Varias de ellas están disponibles desde nuestra web (ver).

En la cartilla, buscar por «consentimiento informado» y se encontrará que es requerido para cualquier procedimiento invasivo. Luego buscar por «vacunas» y no se encontrará nada. Es decir: la vacunación no es un DEBER ni una condición para recibir asistencia ni tampoco para que el pediatra firme la página 24 del carné de salud del niño (aptitud física).

La cartilla recoge parte de la ley 18335 de 2008 de los derechos y OBLIGACIONES de los pacientes y usuarios de servicios de salud, la cual es posterior en el tiempo a ley 15272 de vacunas obligatorias y creación del certificado esquema de vacunación (CEV) en 1982. Por lo tanto quienes rechazan las vacunas, están amparados por la 18335.

No hace falta presentar ninguna carta ni firmar ningún formulario para hacer valer el derecho a no vacunar. Cada prestador de salud lo reconoce en la cartilla que publica.

En el ámbito de un trámite, se debe invocar la ley 18331 de protección de datos personales. Allí se establece que la información de salud es un dato sensible que nadie puede ser obligado a proporcionar, al igual que la opción sexual. La vacunación constituye información de salud y por lo tanto queda comprendida en ese derecho. Derecho a no proporcionar información sobre el estado vacunal.

Específicamente en el ámbito educativo hay que distinguir entre la educación pública y la privada. La ley 18437 de educación general establece que la misma es un derecho humano fundamental, lo cual significa que no se puede condicionar a requisitos como los carnés de salud y de vacunas, en los centros educativos públicos. En los centros privados rige el derecho de admisión. Pero después de pagar, ignorar cualquier exigencia extra porque implica la modificación unilateral del contrato inicial.

Cómo se prueban las vacunas

A fines del siglo XVIII, el padre de las vacunas, Edward Jenner, utilizó a un niño de 8 años para probar la vacuna contra la viruela. Un niño saludable, hijo de un campesino, fue su primer paciente humano. Lo inoculó en el brazo con materia extraída de las lesiones de la mano de una mujer que ordeñaba vacas y había resultado contagiada con la viruela bovina. Tras la inoculación, el niño contrajo la misma enfermedad. Unos días después, superada la dolencia, Jenner inoculó al niño con materia procedente de las pústulas de la viruela humana. El pequeño desarrolló una leve enfermedad entre el 7º y el 9º día manifestada por vesículas en los puntos de la inoculación, que desaparecieron sin complicaciones. Luego repitió estos experimentos con otras veintidos personas, ninguna de las cuales sufrió enfermedades graves ni murió.

Era 1796. No existían los derechos humanos ni el Código de Nüremberg que requiere el consentimiento informado de los participantes en experimentos.

A mediados del siglo XX, Willowbrook State School era un hogar para niños y adultos con enfermedades mentales ubicado en Nueva York. Las familias internaban a sus seres queridos para que recibieran, supuestamente, atención especializada. En 1947 alcanzó los 4000 residentes y luego superó los 6000. Willowbrook era una pesadilla. La enfermedad y el abandono se encontraban en todas partes y los residentes morían a causa de enfermedades y abusos. El Dr. Saul Krugman, un respetado pediatra de Nueva York, quería determinar si había múltiples cepas de hepatitis y si se podía crear una vacuna. Utilizó las condiciones de Willowbrook para su ventaja al reclutar nuevos internos. Había una larga lista de espera. Krugman ofrecía a los padres darles prioridad en dicha lista, si se unían a los experimentos. Los engañó diciéndoles que, dado que la hepatitis ya era frecuente en Willowbrook, sus hijos también podrían tener la oportunidad de vacunarse.

El estudio de Krugman en Willowbrook había sido autorizado por la Oficina de Salud Mental de Nueva York y la Junta Epidemiológica de las Fuerzas Armadas de la Oficina del Cirujano General. De 1955 a 1970, más de 50 niños con discapacidad mental de entre cinco y diez años, fueron inyectados con el virus o se les hizo beber leche achocolatada mezclada con heces de otros menores infectados para estudiar su inmunidad. Según Krugman, era probable que los internos adquirieran la enfermedad por el hacinamiento en el que vivían. Finalmente se descubrió cuánto les tomó a los menores mostrar síntomas de hepatitis. Luego de recuperados, les inocularon el virus nuevamente. Estos experimentos se realizaron para determinar si la hepatitis generaba inmunidad o reinfección.

En 1972, un reportero de la televisión, se coló en los terrenos de la escuela y transmitió las condiciones inhumanas en Willowbrook. Para ese momento, había unos 5300 internos, lo que lo convertía en el centro para enfermos mentales más grande del mundo. Alrededor de 600 tenían hepatitis. Muchos padres interpusieron demandas ante los tribunales de Nueva York por la violación de los derechos de sus hijos. Un juez ordenó en 1975, comenzar el traslado de las personas a otros centros. Willowbrook cerró en 1993. El estado de Nueva York fue condenado a velar de por vida por las óptimas condiciones de los nuevos hogares de los sujetos.

En el siglo XXI, tuvo lugar el mayor experimento para probar una nueva vacuna. No se habría aplicado compulsivamente a niños vulnerables sino que el método utilizado fue otro para que su alcance no estuviera acotado, sino que fuera mundial. En 2019 se liberó en China un supuesto virus mortal. Se amedrentó con el peligro y la amenaza que implicaba para todo el planeta. Se cerraron fronteras, se forzó al confinamiento de sanos y se impuso la higiene extrema. Sin embargo, la población de indigentes que habitaban espacios públicos y no respetaba ninguna de estas absurdas imposiciones supuestamente «preventivas», no sucumbía al mortal virus suelto. En realidad, lo que demostró es que el montaje del terrorífico escenario tenía como objetivo el de crear en la gente la necesidad imperiosa de aceptar una vacuna salvadora y experimentar con ella con todos confinados.

Así, durante el 2020, primer año de pandemia en Uruguay, fallecieron menos personas que el año anterior. La vacuna llegó en febrero de 2021 y a partir de ese momento se dispararon las muertes de las personas añosas y no tanto. Y entre los vacunados sobrevivientes se multiplicaron por tres las muertes súbitas. Pero a la fecha nadie las asocia a la vacuna anticovid19, ni siquiera la especialidad (cardiología) que reportó esa evidencia como significativamente estadística.

La vacuna era experimental porque había sido liberada tan sólo con una habilitación provisoria por los reguladores Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y Agencia Europea de Medicamentos (FDA y EMA por sus siglas en inglés). Sin embargo, las autoridades uruguayas ocultaron a la población esa condición y la propaganda destacaba sólo sus supuestas bondades salvadoras.

En su lanzamiento, la información sobre su supuesta eficacia era exitista para dar confianza en la gente que desesperadamente la ansiaba para ahuyentar la muerte y aferrarse a la vida. Pero a medida que se aplicaba, la verdad sobre su eficacia fue quedando en evidencia, como da testimonio un video basado en los titulares de los medios y desplegados en forma de cuenta regresiva: del 100% inicial a tan sólo 20%. Ese fracaso llevó a que se indujera a revacunar con refuerzos (“booster”). Pero eso tampoco fue suficiente como el final del mismo video documenta. Es obvio que la vacuna resultó un fiasco pero finalmente la vacuna Comirnaty de Pfizer fue aprobada definitivamente para los mayores de 12 años por la FDA.

En Uruguay rige el derecho al previo consentimiento informado tanto para someterse a procedimientos médicos como para participar de experimentos médicos. Pero no habrán juicios contra los fabricantes de las vacunas anticovid19 por el exceso de muertes ni por otros efectos ahora declarados por ellos, porque a los vacunados se les exigió suscribir la renuncia a ese derecho, tanto del propio como también del de los hijos e incapaces que llevaron a vacunar con la vacuna experimental. Mediante el “Acuerdo de vacunación voluntaria y gratuita” que se le hizo firmar a cada persona como condición para recibir las vacunas anticovid19, los fabricantes obtuvieron la inmunidad jurídica. En 2022 en el transcurso del amparo a cargo del Juez Alejandro Recarey para suspender la vacunación contra COVID-19 en los menores de 13 años, fue convocada la empresa Pfizer pero no se presentó. Eso surge de la sentencia 41/2022: “Respecto del contenido de las vacunas, el Estado reproduce la información que da la propia empresa Pfizer-BioNTech -que no ha respondido a la Justicia uruguaya, y que no tiene personal de nivel gerencial responsable ubicable en el suelo nacional-: la llamada ‘fórmula cuali-cuantitativa’’”. Resulta entonces que es imposible demandar a Pfizer tanto en su país de origen como en Uruguay.

Cuando no existían los derechos, los vulnerables eran abusados sin consecuencias.

Cuando los derechos se conquistaron, se creyó erradicada la impunidad.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Con claros derechos vigentes, nos convencieron de renunciar a ellos para convertirnos en los cobayos del mayor experimento médico en la historia de la humanidad. Y así se legaliza nuevamente la impunidad de los abusadores.

Oncoalerta en Uruguay

Desde mucho tiempo atrás, las condiciones del equipamiento médico para radiodiagnóstico y radioterapia han sido noticia reiteradas veces en Uruguay. Ni siquiera las dos presidencias de un reputado oncólogo sirvieron para superar los graves problemas denunciados en cada oportunidad y revertir la situación para ponernos a la vanguardia en el mundo. Tan es así, que el Ministerio de Salud Pública (MSP) del actual gobierno en lugar de fiscalizar por sí mismo, solicitó a un tercero -la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA)- que destacara una misión para analizar e informar sobre el estado de situación. Entre 2021 y 2022 se llevó acabo esa iniciativa. A través de la prensa tomamos conocimiento del tema y como no encontramos publicado el informe que las autoridades mencionaban, lo solicitamos al MSP. Está disponible en nuestra web. A continuación detallamos algunas citas inquietantes que encontramos en él:

«…el Uruguay cumple los requisitos mínimos de infraestructura, habida cuenta de las necesidades de su población en materia de salud. Deberían actualizarse y reemplazarse equipos,…» en la página 7.

«Hay deficiencias en el control de la calidad de los equipos diagnósticos y terapéuticos de algunos centros…» en la página 8.

«Hay lagunas en el control de la calidad de los equipos diagnósticos y terapéuticos de algunos centros…” en la página 80.

«El campo del diagnóstico por la imagen es uno de los más afectados por las tecnologías anticuadas. Se debe implantar el control de la calidad, para así garantizar la calidad de las imágenes y la dosimetría en radiología y, en concreto, en las mamografías.» en la página 55.

«Los servicios de mamografía no se someten a procesos de garantía de la calidad.» en las páginas 6 y 50.

«… un gran número de los equipos médicos están afectados por problemas de obsolescencia y ya no reciben asistencia técnica de los fabricantes. Algunos hospitales no cuentan con ningún plan de mantenimiento de los equipos y cualquier avería puede provocar retrasos en el proceso de prestación del servicio sanitario…» en la página 57.

«... falta de contratos de mantenimiento preventivo y los largos plazos que se deben esperar para obtener piezas de repuestos…” en la página 64.

«...es fundamental promover las inversiones tecnológicas en radioterapia en el Uruguay. Cabe también destacar la necesidad de contratos de mantenimiento preventivo y de servicios para garantizar servicios ininterrumpidos y de calidad.» en la página 7.

«… es fundamental promover un cambio tecnológico gradual en materia de radioterapia en el Uruguay. Cabe también destacar la necesidad de contratos de mantenimiento preventivo para garantizar un servicio ininterrumpido. El conjunto actual de equipos de radioterapia es antiguo. Algunos elementos necesarios para gestionar satisfactoriamente el cambio tecnológico, como los sistemas de registro y verificación, no existen en el Uruguay. Para alentar el cambio tecnológico, es necesario corregir los estándares actuales, proporcionar más capacitación a los equipos profesionales y controlar los tratamientos que se ofrecen a los pacientes, para lo cual se deben aplicar medidas adecuadas de control de la calidad a los equipos de profesionales y los tratamientos.» en la página 64.

«En el Uruguay no existe ninguna sociedad científica de radioterapia, a pesar de que durante los últimos años ha habido varios intentos de crear una.» en la página 62.

«No está implantada para todas las prácticas la obligación de informar al paciente o al representante legal del paciente sobre los beneficios diagnósticos o terapéuticos previstos de los procedimientos radiológicos, ni tampoco sobre los riesgos de la radiación.» en la página 78.

«No hay ningún sistema de control de la calidad para los laboratorios de citología y anatomía patológica.» dice en la página 51. Y en la página siguiente sobre el cribado del cáncer de cuello de útero (CCU) por citología o prueba de Papanicolau (PAP), la OIEA cita que “La OMS recomienda el cribado a partir de los 30 años» y refiere que en Uruguay está establecido a partir de los 21 años. Esta discrepancia entre la recomendación de OMS y la política uruguaya para la e dad de inicio del cribado del CCU incrementa peligrosamente la ocurrencia de falsos positivos del PAP y sobrediagnósticos, agravada por la falta de control de los laboratorios que lo realizan.

Equipamiento para radioterapia

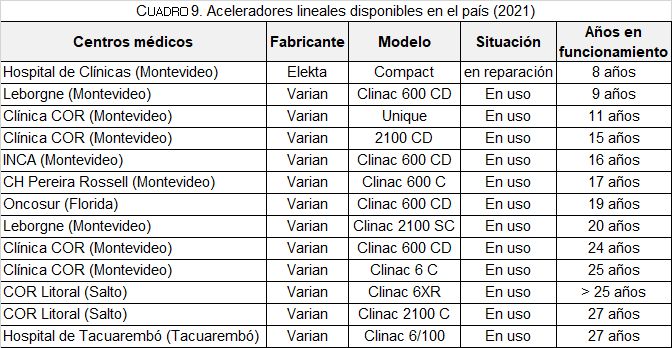

A continuación se presenta la lista de aceleradores lineales (AL) disponibles en el país al 2021, que se encuentra en la página 59 pero reordenada por sus años de uso:

Del análisis del cuadro anterior, surgen datos relevantes. Los seis AL más nuevos están en Montevideo. Los tres más viejos en el interior. Es preocupante que el equipo del Hospital de Clínicas, siendo el más nuevo, no está en uso sino en reparación. Seguramente fue adquirido de segunda mano, como lo son en Uruguay la mayoría de los equipos médicos. Un dato intrigante es que todos los AL en uso son del mismo fabricante: Varian. Este extraño “monopolio” no ocurre con los mamógrafos, sobre los que ya informáramos.

Equipamiento para radiodiagnóstico

Son muy preocupantes las reiteradas menciones a la falta de calidad de la mamografía en el informe de la OIEA aún sin aportar la lista de los mamógrafos disponibles y sus años de uso. La falta de calidad de la mamografía puede producir diagnósticos erróneos. Y su tratamiento con equipamiento de radioterapia obsoleto, puede derivar en iatrogenia. En resumen: las mujeres sin síntomas de cáncer de mama que se someten a una mamografía de control y sin calidad, se sobreexponen a múltiples riesgos innecesarios.

Como ya hemos señalado reiteradamente, hay que tener presente que la prevención no tiene nada que ver con la detección precoz. La prevención supone evitar un daño antes que ocurra. La detección precoz supone la existencia de un daño imperceptible al que va a revelar. Las mamas son glándulas externas, foco de atención de las mujeres durante toda su vida desde su desarrollo. Las campañas a favor de la mamografía en mujeres sin síntomas las subestiman, les induce un miedo irracional que las vuelve vulnerables, infantilizadas y dóciles, entregadas a que les expropien las mamas perdiendo la soberanía sobre su cuerpo.

Y para colmo, el cáncer de mama es el único cáncer que se busca en mujeres asintomáticas con una herramienta carcinogénica, como es la radiación ionizante usada en la mamografía. Como también hemos señalado en muchas oportunidades, esta es una situación que debería ser definitivamente cambiada al más alto nivel en beneficio de la salud de las uruguayas. Y no por campañas mediáticas y marketineras rosadas.

La mamografía forma parte del protocolo del control en salud (ex carné de salud) que se requiere para trabajar, estudiar, realizar actividad deportiva y obtener la licencia de conducir. Pero no es obligatoria sino con carácter de recomendada, como lo documenta el anexo de la ordenanza ministerial 1169/019. En Uruguay no hay procedimientos médicos obligatorios porque rige el derecho al previo consentimiento establecido por la ley 18335 en todos los casos.